Il y a des mots qui blessent sans qu’on l’ait voulu. Des gestes qu’on regrette. Des silences trop longs ou des réactions trop vives. Dans le couple, ces moments-là sont inévitables. Mais ce qui fait la différence, ce n’est pas leur absence, c’est la manière dont on les répare.

Demander pardon en couple, ce n’est pas s’humilier. Ce n’est pas non plus effacer d’un coup de baguette magique ce qui a été douloureux. C’est reconnaître que l’on a touché une zone sensible chez l’autre et que cela mérite d’être entendu, accueilli, pris au sérieux.

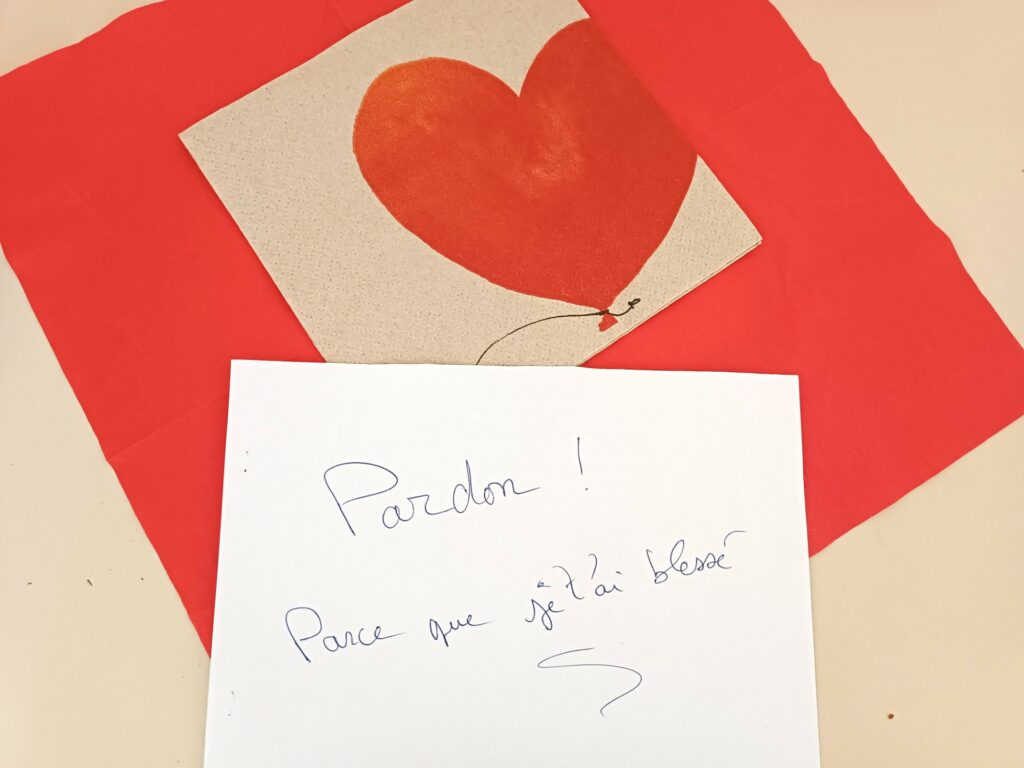

Marie a mis du temps à comprendre pourquoi Antoine était devenu distant après une remarque sur son travail. Et Thomas n’a pas vu, tout de suite, combien son silence avait blessé Sophie après une dispute. Chacun à sa manière, ils ont appris que demander pardon, c’est aller au-delà du « j’ai eu tort » pour dire « je te demande pardon car je t’ai blessé ».

Dans cet article, nous vous proposons de revisiter le pardon à deux. Non pas comme une formule de politesse ou un réflexe automatique, mais comme un vrai geste de réparation émotionnelle, profondément humain. Ce pardon permet de reconstruire la relation pour qu’elle dure, qu’elle se renforce.

Parce que chez Vivre & Aimer, nous croyons que l’amour ne se mesure pas à l’absence de conflits, mais à la capacité à les traverser avec justesse et tendresse.

Pourquoi demander pardon est-il parfois difficile ?

Pardon : un mot qui peut sembler si simple… mais qui, dans la réalité, pèse parfois très lourd. Parce que derrière ce petit mot se cachent des enjeux plus profonds qu’il n’y paraît.

Reconnaître que l’on a blessé l’autre, même sans le vouloir, touche à notre image de nous-même. Cela nous renvoie à notre vulnérabilité, à l’idée que l’on n’est pas celui ou celle qu’on aurait voulu être. Certains y voient une forme d’échec, d’humiliation. Comme si s’excuser signifiait perdre la face.

Pour d’autres, c’est une question d’orgueil ou de peur : peur de raviver une tension, peur d’ouvrir un conflit plus grand, peur que l’autre en profite. Alors on laisse passer, on espère que ça passera. Mais la blessure reste là, en silence.

Il arrive aussi que l’on ne comprenne pas tout de suite que l’autre a été blessé. Parce qu’on n’a pas les mêmes repères émotionnels, pas la même histoire, pas la même manière de recevoir les mots ou les gestes.

Marie, par exemple, a longtemps cru qu’Antoine « dramatisait » quand il se refermait après une dispute. Ce n’est qu’en prenant le temps d’écouter, vraiment, qu’elle a compris : ce n’était pas ce qu’elle avait dit qui l’avait blessé, mais le ton, le mépris perçu dans un moment d’agacement. Et ce qu’Antoine attendait, ce n’était pas une justification. C’était une reconnaissance de cette douleur-là.

Demander pardon en couple, ce n’est pas se rabaisser. C’est choisir la relation plutôt que la fierté. C’est dire à l’autre : « Je te vois, je vois que j’ai pu te faire du mal et je tiens assez à toi pour en prendre la responsabilité. »

Que se passe-t-il lorsqu’on ne demande pas pardon ?

Dans un couple, on se blesse parfois sans le vouloir. Mais ce n’est pas la blessure en elle-même qui abîme le lien sur le long terme, c’est l’absence de reconnaissance de cette blessure. Lorsqu’aucune excuse n’est formulée, quelque chose reste en suspens… et finit par creuser un écart.

L’impact émotionnel

Lorsqu’un partenaire attend un pardon qui ne vient pas, la douleur s’installe plus profondément. La blessure émotionnelle ne se referme pas, elle s’enkyste. Le sentiment d’être incompris·e ou laissé·e seul·e avec ce que l’on ressent peut alors générer de la colère, de la tristesse, voire du découragement.

Petit à petit, le silence ou l’indifférence perçue deviennent plus douloureux que l’événement initial. On se replie, on n’ose plus dire, de peur de ne pas être entendu·e une fois de plus.

Sophie l’a vécu avec Thomas. Après une dispute, elle a exprimé ce qu’elle avait ressenti. Mais Thomas, mal à l’aise avec les émotions, n’a pas réagi. Pas de mot, pas de geste. Il est juste passé à autre chose. Pour Sophie, le manque de reconnaissance de sa blessure a été plus difficile que la dispute elle-même. Elle a commencé à se refermer, à douter de l’importance qu’elle avait pour lui.

L’impact relationnel

Lorsqu’on ne demande pas pardon, ce n’est pas seulement la personne blessée qui en souffre : c’est la relation tout entière qui s’étiole. La confiance s’effrite. La complicité s’amenuise.

À force de ne pas se sentir reconnu·e, on se protège, on prend de la distance. Et l’autre, en face, sent bien que quelque chose ne va pas… sans toujours comprendre quoi.

Dans ces moments-là, comprendre le langage affectif de son ou sa partenaire peut tout changer. Parce qu’il ne s’agit pas juste de dire « je suis désolé », mais de savoir comment l’autre a besoin d’être réconcilié. Par un mot, un geste, un regard, une présence.

Comment sincèrement demander pardon ?

Il ne suffit pas de dire « pardon » pour réparer une blessure. Ce mot, s’il est dit trop vite ou sans engagement, peut même aggraver la distance. Demander pardon avec sincérité, c’est s’impliquer émotionnellement. C’est accepter de se mettre à nu, de reconnaître sa part et de rejoindre l’autre là où il ou elle a été touché·e.

Énoncer clairement la blessure

La première étape est souvent la plus difficile : mettre des mots sur ce que l’on a provoqué. Non pas pour expliquer ou se défendre, mais pour reconnaître ce que l’autre a vécu. Dire : « Je vois que tu t’es senti·e blessé·e, rejeté·e, ignoré·e » crée un espace de réconciliation.

Antoine, par exemple, a appris à dire à Marie : « Je comprends que mon attitude t’ait blessée et je suis profondément désolé d’avoir suscité cette émotion en toi. »

Un mot posé calmement, au bon moment, a parfois plus de portée qu’un long discours.

Exprimer de l’empathie

Valider l’émotion de l’autre, même si elle nous dérange ou nous échappe, est un geste puissant. Cela revient à dire : « Je ne ressens pas exactement la même chose, mais je reconnais que ce que tu vis est important. »

Ce regard posé sans jugement permet souvent d’adoucir les tensions, et de rouvrir un espace de confiance.

Demander pardon humblement

Demander pardon, c’est ne pas exiger de réponse immédiate, ni attendre un « c’est bon, c’est oublié ». C’est accueillir ce que l’autre ressent, même si c’est inconfortable. Parfois, la personne blessée a besoin de temps. Et c’est normal.

Le pardon sincère ne vise pas à obtenir un apaisement rapide, mais à offrir une parole de vérité, de cœur à cœur. C’est ce qui en fait un acte d’amour.

Réparer la relation : écouter l’émotion et accepter les différences

Le pardon est une étape importante. Mais ce n’est pas une fin en soi. Pour que le lien se restaure véritablement, il faut aussi pouvoir accueillir ce qui suit : l’émotion de l’autre, sa manière de réagir, sa sensibilité propre. C’est dans cette phase que la réparation prend racine.

Écouter activement l’émotion

Après un pardon sincère, l’autre a parfois besoin d’exprimer ce qu’il ou elle a ressenti. Et ce moment-là est délicat. C’est le temps de l’écoute pleine, sans justification ni précipitation. Un temps pour laisser les mots sortir, même s’ils bousculent, même s’ils réveillent une forme de gêne.

Thomas en a fait l’expérience. Après s’être excusé auprès de Sophie, il a pris le temps de rester présent, d’écouter son ressenti sans l’interrompre, sans chercher à se défendre. Il n’a pas dit « tu exagères » ni « ce n’est pas ce que je voulais ». Il a simplement écouté. Et c’est ce silence attentif qui a permis à Sophie de se sentir rejointe, enfin.

Accepter les différences

Chaque personne a son propre seuil de sensibilité. Ce qui touche l’un ne touche pas forcément l’autre. Et dans le couple, il est essentiel dereconnaître et respecter ces écartssans jugement.

Ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas une blessure qu’elle n’est pas réelle. Accepter les différences, c’est dire à l’autre : « Je te crois. Ce que tu ressens compte, même si je ne l’éprouve pas moi-même. » Une telle posture rend possible une vraie réparation, fondée sur le respect mutuel.

S’engager concrètement

Enfin, pour que le pardon prenne sens, il a besoin d’un prolongement concret. Cela peut être une attention nouvelle, une vigilance particulière, un petit geste qui montre que l’on prend à cœur ce que l’autre a exprimé.

Ce n’est pas une promesse parfaite, mais une intention sincère : celle de ne pas reproduire ce qui a blessé. Une manière de dire : « J’ai entendu et j’en tiens compte. »

Accueillir la parole de l’autre et faire place à ses différences, c’est ce qui permet au couple de se reconstruire plus solidement.

Les pièges à éviter lorsqu’on demande pardon

Demander pardon est un acte fort. Mais il peut perdre tout son sens si les mots employés manquent de clarté ou de sincérité. Par maladresse ou par peur de se montrer vulnérable, on peut glisser des mots dans des excuses qui, au lieu de réparer, aggravent la blessure. Voici les pièges les plus fréquents à éviter.

Les excuses conditionnelles

Ce sont les fameuses formules qui commencent par « Je suis désolé·e si… ».

Par exemple : « Je suis désolé·e si tu as été blessé·e » ou « Je suis désolé·e si tu l’as mal pris. »

Ces phrases donnent l’impression que la douleur de l’autre est sujette à condition, comme si elle n’était pas évidente ou valable. Elles font porter la responsabilité de la blessure sur la personne qui la ressent et non sur celle qui l’a causée.

Conséquence : l’autre se sent invalidé·e dans ce qu’il ou elle a vécu. L’excuse semble floue, presque comme une manière de se dédouaner.

Les excuses minimisées

Elles prennent souvent la forme d’un « Ce n’était pas si grave », « Tu exagères » ou « Tu prends tout trop à cœur. »

Ce type de réponse cherche à apaiser, mais en niant la profondeur du ressenti de l’autre. Même si l’intention est de calmer le jeu, le message implicite est : « Tu réagis trop fort pour ce que c’était. »

Conséquence : la blessure se trouve invalidée et l’autre risque de se refermer ou de ne plus oser exprimer ses émotions à l’avenir.

Les excuses avec justification

C’est l’une des plus courantes : « Je suis désolé·e, mais… » suivi d’une explication ou d’une défense. Par exemple : « Je suis désolé·e, mais j’étais fatigué·e », « Je ne voulais pas mal faire, mais tu m’as énervé·e. »

L’intention est peut-être de donner du contexte, mais le « mais » efface tout ce qui a été dit avant.

Conséquence : l’excuse n’est plus perçue comme une reconnaissance, mais comme une tentative de se justifier. Le dialogue se bloque et l’autre peut se sentir incompris·e ou même culpabilisé·e.

Les conséquence sur le couple

Toutes ces maladresses ont un point commun : elles rendent les excuses moins authentiques. Au lieu de rapprocher, elles creusent un peu plus la distance. Le ou la partenaire blessé·e peut se sentir encore plus seul·e, encore moins entendu·e. Et la confiance, déjà fragilisée, s’en trouve d’autant plus ébranlée.

S’excuser vraiment, c’est oser la simplicité d’un « Je suis désolé·e. Ce que j’ai fait ou dit t’a blessé·e. Je veux comprendre et j’aimerais réparer. »

Le pardon : un acte réparateur puissant

Le pardon n’est pas un simple mot qui tourne la page. C’est un acte relationnel fort, capable de transformer une blessure en point d’appui pour avancer autrement. Quand il est sincère et reçu avec cœur, le pardon devient un vrai levier de réparation dans le couple.

Il permet d’abord de guérir les blessures émotionnelles profondes. Celles qui, sans cela, s’accumulent et finissent par créer du ressentiment ou de la distance. Le pardon n’efface pas ce qui s’est passé, mais il apaise. Il montre à l’autre que sa douleur a été entendue, reconnue, prise en compte.

Il permet aussi de renforcer durablement l’intimité et la confiance. Car savoir que l’on peut tomber, mal réagir, blesser parfois ? mais aussi être pardonné·e et reprendre le lien, c’est une sécurité relationnelle précieuse. C’est ce qui permet de rester pleinement soi-même dans la relation, sans peur de l’abandon ou du rejet.

Sophie, par exemple, a vécu cela après une période tendue avec Thomas. Quand il a pris le temps de lui présenter ses excuses, sans détour ni justification, elle a senti que quelque chose se réouvrait. Il ne s’agissait pas juste de mots, mais d’un vrai mouvement vers elle, un regard plein de compréhension et de respect. À ce moment-là, elle a ressenti non seulement une réconciliation, mais une forme de libération intérieure.

Le pardon sincère ne règle pas tout. Mais il restaure la confiance. Et c’est souvent le début d’une relation plus vraie, plus solide, plus vivante.

Conclusion

Demander pardon, ce n’est pas s’accuser. C’est reconnaître que l’on a blessé, parfois sans le vouloir, et que l’on souhaite réparer. Le véritable art de l’excuse ne se joue pas dans les mots parfaits, mais dans l’intention sincère de rejoindre l’autre, de reconnaître sa douleur et de remettre du lien là où il s’était distendu.

En cultivant cette manière d’entrer en dialogue, votre couple peut transformer les conflits, même les plus douloureux, en opportunités de croissance. C’est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. Car l’amour durable ne se construit pas sur l’absence de fautes, mais sur la capacité à se retrouver, encore et encore.

C’est justement ce que proposent les démarches de Vivre & Aimer, et en particulier la session Aimer dans la durée, pensée pour les couples qui souhaitent approfondir leur lien, mieux se comprendre et faire grandir leur complicité dans le quotidien.

Pascale et Alain en témoignent avec justesse. Avant cette session, de petits malentendus prenaient facilement de l’ampleur. Ils ont appris à mieux s’écouter, à accueillir leurs différences, à poser des mots là où il y avait des réactions impulsives. Un « avant-après » qui a transformé non seulement leur relation, mais toute leur dynamique familiale : « Elle a, en outre, permis de renouer avec une écoute vraie de ce que chacun vivait au plus profond de lui-même. »

Cultivez l’amour durable en apprenant à demander sincèrement pardon grâce à l’accompagnement bienveillant de Vivre & Aimer.